有人覺得人類是超越萬物,高踞其上的萬物之靈,也有人認為人類沒什麼特殊,只不過是另一種生物。較為合理的說法也許介於其間:人類獨一無二,再也沒有第二種生物與人相似。

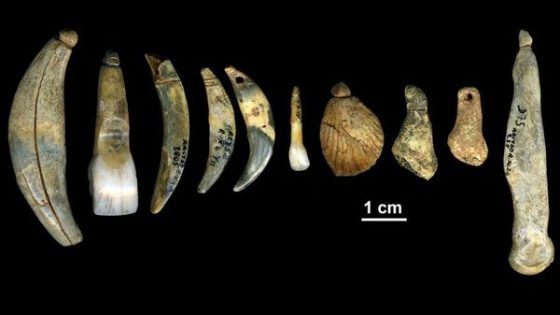

古代人類的畫作,除了人類以外,沒有第二種生物會創造這樣的作品。圖/取自 ref 6

所有生物中,只有人類有文青、發明家,還有沙龍與思想家,展示出五花八門的創造思維。然而這般獨一無二的狀況,並非一直如此,人類祖先與其他動物的差異,沒有如今這麼明顯;世上也曾有過別種「人類」存在,只是後來全都消失,剩下我們獨存至今。人類究竟經歷過哪些改變,才成為現在這個樣子?

今日如此多元的文化,都建立於前人的基礎上,如今由「現代人」創造出的「現代行為」,能夠往回追溯到多久以前呢?

摩登原始人

現代人與現代行為都有「現代(modern)」,這個名詞常常作「現在」解釋,也就是「當下」;不過有些用法上,現代是與「古代」對照的概念,例如現代人與古代人;而名詞中出現現代,也不見得是指現在,比方說,早已不再現代的「現代主義(modernism)」。

以文學來說,現代主義大概在上個世紀初成形。一百年前之際的文人,發展出一套新的風格,為了強調有別於過往,是新的、現在的,跟舊時代不同,衍生出現代主義這個名詞。對一百多年前的人而言,「現代」主義是他們的當下,在我們看來,卻連繼現代主義後的「後現代主義(postmodernism)」,也已顯得陳舊。

本文中的「現代人」也不是現在的人,而是「解剖學上的現代人 (anatomically modern human)」,意思是在化石中見到,型態特徵與現在的人一樣的古代人類。有些時候現代人與智人(Homo sapiens)的意義相同,但本文不打算特別討論。

目前已知最早的現代人,約 20 萬年前出現在非洲東部,之後似乎又過了幾萬年才離開非洲。目前知道他們在 12 萬年前於黎凡特現身,至少 8 萬年前抵達中國南方。然而以上現代人早期的移民,與我們的關係並不明朗[1]。

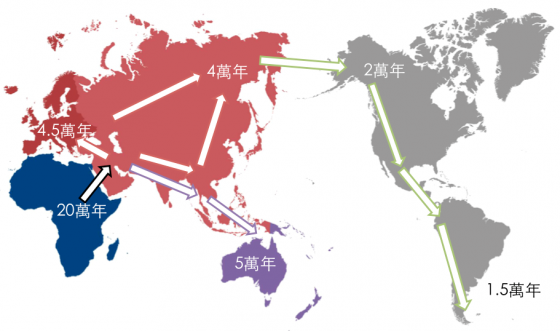

現代人的祖先,由非洲向世界各地遷徙的路線與大致年代。

根據考古、型態、遺傳學等眾多證據,當今世上所有非洲以外居民的祖先,都能追溯到距今 5 到 7 萬年前間,離開非洲的一小群人。這當中有人先沿著亞洲南部海岸前進,最後渡海到了澳洲與新幾內亞,成為後來的大洋洲人。留在後方的隨即又分為東西兩邊,一邊成為現在歐洲人的祖先,另一邊則衍生出東亞族群;接著又有人踏上美洲大陸[2][3]。

在遺址中尋找「現代行為」

「現代行為(modern behavior)」該如何定義?假如「現代人」的定義,是古代人類化石的型態特徵與現在相同,那麼現代行為,就該是古代的行為與現在一樣[4][5]。問題是,什麼行為才能算是「現在的人的行為」?

該如何判斷古代人表現出現代行為,學界並沒有一致的明確標準,學者往往是先看到某個行為,才將其認定為現代,若是不同人標準不一,自然會產生爭議。但大致而言,判斷現代行為的原則是,是否已知使用象徵(symbol),表現出更高段的認知(cognition)能力。現在的人內在外在,無處不充滿象徵,例如各種符號、文字、顏色等等,但如何得知古人也懂得象徵?

行為跟型態不同,型態可以由化石直接見到,但行為只能從殘留在考古遺址中的蛛絲馬跡推斷。沒有現代行為的跡象,可能是真的沒有,也許只是沒有找到。除此之外,有些象徵表現,例如遊行、包圍立法院、上教堂作禮拜等,本身就不會留下痕跡,在考古發掘中勢必會被忽略。

過期的理論:創造力大爆發

所幸,有些遺址中的記錄非常明確,能證實當時的人已經具備象徵思考的能力。例如法國夏維洞穴(Chauvet Cave)中的壁畫,任何人以任何標準,都無法否認能創作出那些藝術作品的人,心智上已足以與你我相提並論。

夏維洞穴的壁畫,無可質疑的現代心靈。圖/取自 National Geographic

岩石壁畫、雕像、技術更先進的石器、骨器等等,廣泛出現在 4 萬年以後的歐洲。多年前不少考古學家認為,4 到 5 萬年前是個分界,在此之前,人類蒙昧無知,沒能展現什麼象徵能力;在此之後卻突然覺醒,變得聰明伶俐。歐洲在 4 萬多年前發生「創造力大爆發(creative explosion)」的說法,風行一時[6]。

問題一:沒人能否認,4 萬年後的歐洲人行為摩登,但不意謂在所知有限的其他地方,更早以前的現代人沒有過類似表現。

問題二:歐洲人不過是離開非洲的現代人中的一支,假如創造力真的只在歐洲大爆發,難道其他地方的人沒有變聰明過嗎?

當年有些深具遠見的學者認為,探究現代行為的發展,應該往更早以前追尋,特別是現代人的家鄉非洲。如此前瞻的論點隨後被證實:現代行為並不是在短期內突然大爆發,而是遠比現代人移民歐洲更久之前,早已慢慢紮根茁壯。

赭石-化妝品或防蚊液?

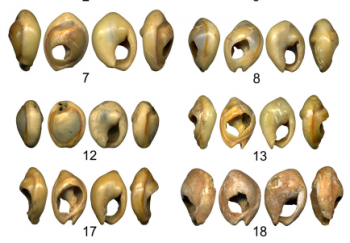

赭石(ochre)的應用,被視為最早的現代行為之一。赭石是含有氧化鐵的礦石泛稱,顏色由黃到紅,可作為天然顏料,用於裝飾、儀式[7]。

3 種顏色的赭石顏料。圖/取自 wiki

在現代人尚未誕生的 20 多萬年前,赭石已經零星出現在考古遺址內,距今十幾萬年前起則大量為人利用,尤其是非洲,在蘇丹、尚比亞、南非等地都有發現。赭石有黃有紅,但多數遺址裡為人所用的都是紅色,假如周圍有黃有紅,現代人偏好紅色赭石,要是沒有,還會加熱讓赭石由黃變紅。

加熱赭石,改變顏色這項行為,等於在利用自然資源之餘,也主動改造資源。有些學者視之為認知能力的進步,一些人卻抱持不同看法,懷疑赭石其實有更為實用的目的,例如作為接著劑、塗在身在防止蚊蟲叮咬等等,未必能算是真正的現代行為。

要證實具備現代行為,比起其他證據,赭石確實沒那麼可靠。然而要探討象徵最初是在何種狀況下誕生,赭石或許能給予我們某些線索。

「多年以後,當 Aureliano Buendía 上校面對行刑槍隊時,他回憶起那個父親帶他去看冰塊的遙遠午後……」

兼具實用價值與美麗的冰塊。圖/取自 Stanford Arts Review

小說《百年孤寂》的開頭如此寫到。

《百年孤寂》中的氣候應該跟台灣相似,夏天時能消暑的冰塊很實用。但光是實用的物品,憑什麼出現在這般藝術傑作的開頭?大概是因為,冰塊除了實用價值外,也有美麗的一面。人類最初有了象徵,美感與創造力的起源,也許不是無中生有,而是由生活經驗中慢慢醞釀而成。

定義現代行為,光靠赭石不夠充分。不過還有別的證據讓我們知道,現代心靈至少在十萬年前已經成形。

To Be Continued……

請繼續閱讀:摩登原始人(下):成為文青的第一步

參考文獻:

- 人類離開非洲的遷徙,都記錄在基因組

- Mallick, S., Li, H., Lipson, M., Mathieson, I., Gymrek, M., Racimo, F., … & Skoglund, P. (2016). The Simons Genome Diversity Project: 300 genomes from 142 diverse populations. Nature.

- Pagani, L., Lawson, D. J., Jagoda, E., Mörseburg, A., Eriksson, A., Mitt, M., … & Wall, J. D. (2016). Genomic analyses inform on migration events during the peopling of Eurasia. Nature.

- d’Errico, F., & Stringer, C. B. (2011). Evolution, revolution or saltation scenario for the emergence of modern cultures?. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 366(1567), 1060-1069.

- Wurz, S. (2012). The transition to modern behavior. Nature Education Knowledge, 3(10), 15.

- The Modern Mind May Be 100000 Years Old

- Ochre – The Oldest Known Natural Pigment in the World

本文亦刊載於作者部落格《盲眼的尼安德塔石匠》暨其 facebook 同名專頁。

The post 摩登原始人(上):現代行為的起源 appeared first on PanSci 泛科學.

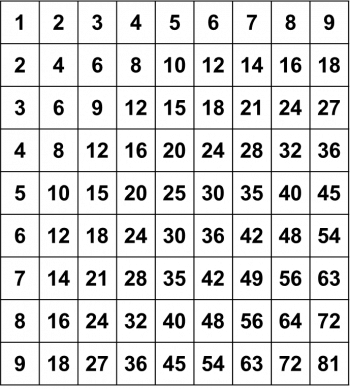

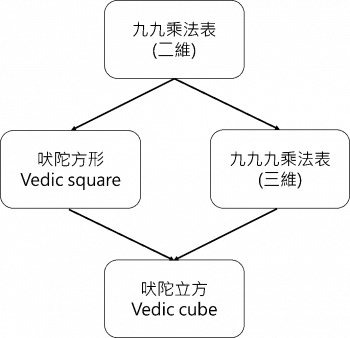

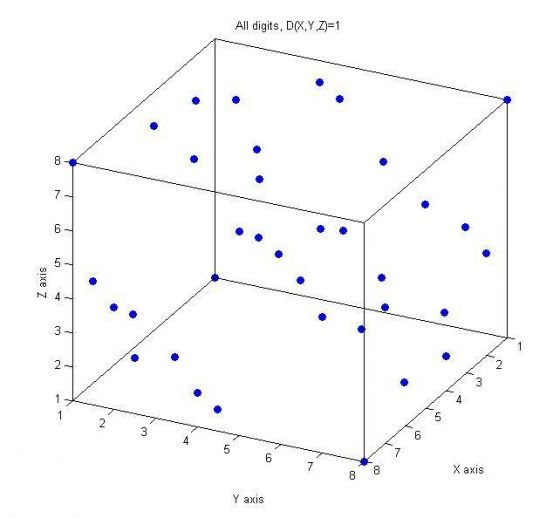

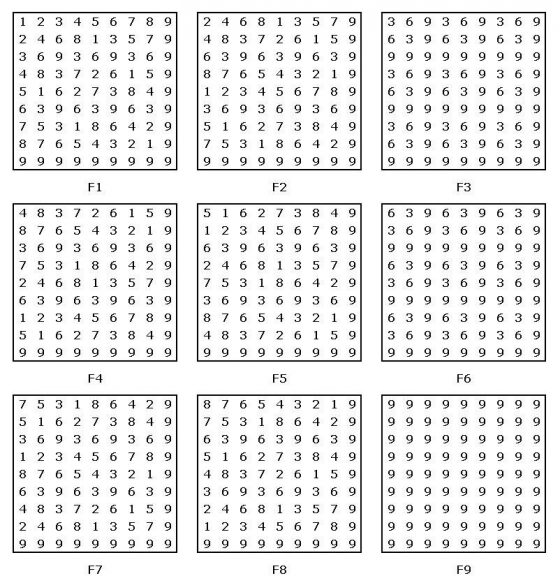

![吠陀方形中的位數根胚騰[6]](http://pansci.asia/wp-content/uploads/2016/12/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3-1.jpg)

〈本文選自《科學月刊》2017 年 1 月號〉

〈本文選自《科學月刊》2017 年 1 月號〉